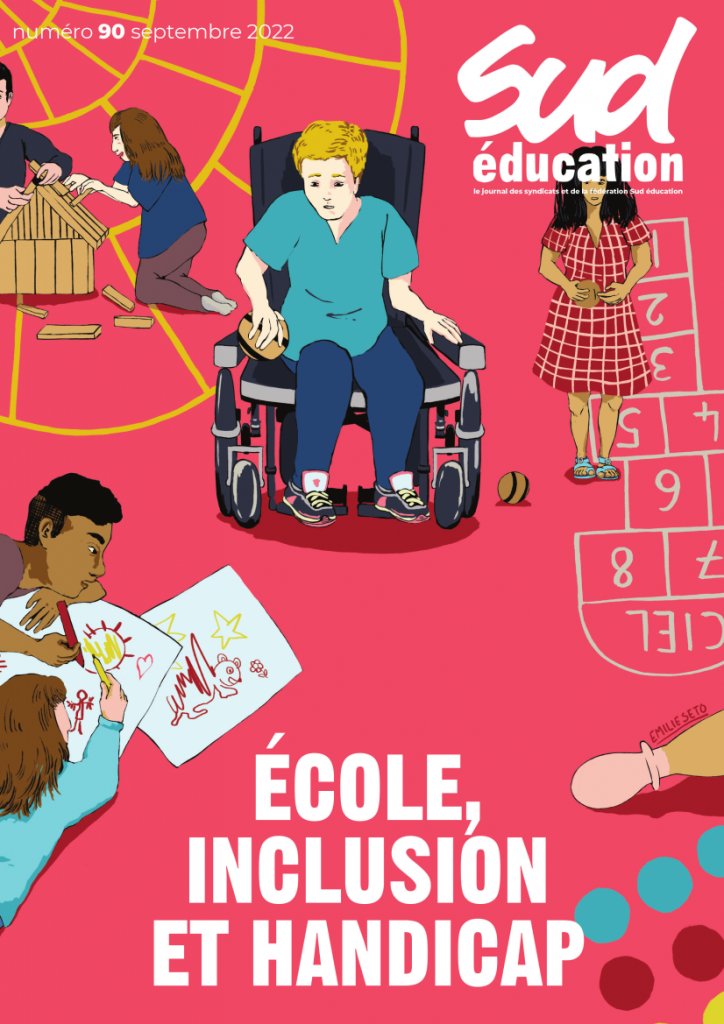

Retrouvez l'intégralité de la brochure ici :

Histoire d’une école pas vraiment inclusive

Afin de mieux comprendre les enjeux qui se posent à nous, professionnel·les de l’éducation, aujourd’hui dans une école que l’on souhaite inclusive, il convient de revenir sur les grandes étapes historiques qui ont marqué, fondé, ancré, depuis l’Antiquité, notre rapport à la norme, à la différence, à l’école comme dans la société.

C’est en effet cette histoire qui modèle nos représentations et ces représentations impensées, ces préjugés, influencent immédiatement la manière dont nous envisageons aujourd’hui l’école inclusive, depuis ses modalités de mise en œuvre jusqu’à sa simple possibilité.

Cette histoire est une histoire de la norme, de la difficulté et de l’échec. C’est l’histoire des rapports que nous entretenons avec ces idées. C’est une histoire du regard que nous portons sur la diversité, sur la singularité.

On sait que dans l’Antiquité grecque et romaine déjà, les catégorisations d’êtres humains étaient effectives (Quentin, 2013), en fonction d’un écart à une norme physique et/ou morale, ce qui impliquait diverses réactions du groupe d’appartenance :

- la difformité congénitale était exposée sur la place publique,

- la folie était cachée,

- l’infirmité acquise (blessures de guerre par exemple) était quant à elle déjà soignée et parfois prise en charge par le groupe.

Au début du Moyen Âge, des hôtels-Dieu sont créés pour accueillir les infirmes et les pauvres de la société. A partir du 14ème siècle, l’exclusion des personnes handicapées est nourrie par la peur, les gens enferment et mettent à l’écart cette catégorie de la population.

En 1656, Louis XIV ordonne la création à Paris de l’Hôpital Général, la Salpêtrière, destiné au « renfermement » des mendiants. Une vingtaine d’années plus tard, une annexe est ajoutée pour y loger les jeunes filles dites dépravées, les femmes punies et les enfants fugueurs. En 1670, Louis XIV crée aussi l’institution des Invalides, chargée d’accueillir ses soldats invalides ou âgés.

Au cours du 17ème siècle, deux dates marquent l’implication de l’Etat envers les personnes les plus fragiles :

- 1790 avec l’affirmation du principe du devoir d’assistance par la Nation devant l’Assemblée constituante, par le Comité de mendicité présidé par La Rochefoucauld-Liancourt,

- 1796 avec la reconnaissance du « droit des pauvres » et la création des bureaux de bienfaisance dans les communes.

Peu à peu, la norme biologique, médicale s’installe: la science s’intéresse à « l’anormal » pour comprendre le « normal ». On assiste à la fois à une curiosité tout autant qu’à une défiance sociétale.

Les 18ème et 19ème siècles marqueront l’avènement des scientifiques portés par les philosophes des Lumières. Les médecins contrôlent et garantissent la norme sociale, elle-même définie à partir des normes de santé.

C’est une période de développement important des institutions spécialisées : asiles, hôpitaux… On explique la maladie mentale comme une forme de dégénérescence associée à certains milieux (les pauvres) et certaines dérives (alcoolisme…).

La norme universelle du genre humain, devient peu à peu celle de « l’homme blanc, riche et bien portant ». L’on voit alors apparaître des dérives théoriques eugénistes et racistes appuyées sur cette norme dite universelle justifiant, entre autres, l’exploitation coloniale.

Alexandre Ployé, maître de conférence à l’INSPE de Créteil, propose un découpage historique en trois temps, que nous reprenons : un premier temps autour de la Troisième République, époque charnière au cours de laquelle émergent des théories qui justifieront la mise à l’écart d’une partie des élèves, un second temps autour d’un grand XXème siècle, jusqu’aux lois de 2005 et 2009, où se développe l’enseignement spécialisé, et un dernier temps que nous vivons actuellement où nous essayons de construire une école dite « inclusive ».

La problématique de la Troisième République

Le constat est le suivant : proposer la même école à tou•te•s, de manière monolithique, n’uniformise pas les résultats. Les enfants n’apprennent pas tou•te•s de la même manière et cela s’oppose au projet républicain dans son principe d’universalité supposé à l’école mise en place suite à l’anéantissement du projet émancipateur de la Commune. Comment alors expliquer cet inégal accès aux apprentissages et quelles réponses apporter ? Quelle place donner à ces élèves qui sortent de la norme ?

Deux voies étaient possibles pour apporter une réponse à ces questions : ou bien l’école telle qu’elle était ne convenait pas à tou·tes et il fallait remettre en cause son fonctionnement, ou bien des enfants y étaient inadaptés. C’est la seconde idée qui va être retenue et un certain nombre de théories vont alors voir le jour pour expliquer cette inadaptation. L’école, dans ses structures, ne sera pas remise en question et ces théories justifieront l’idée selon laquelle des enfants ne pourraient pas être pris en charge par l’école ordinaire, devraient être pris en charge dans des lieux séparés, des lieux spécialisés, voire ne devraient pas être pris en charge du tout. Cette décision est cohérente avec le projet politique du gouvernement de la IIIème République encore “traumatisé” par l’insurrection de Paris et sa courte mais solide République sociale. L’école de la IIIème République se veut vecteur du patriotisme. C’est une période au cours de laquelle se développeront les idées qui infuseront tout le XXème siècle et agissent encore aujourd’hui comme obstacles à la mise en œuvre d’une école vraiment inclusive.

Selon Alexandre Ployé, trois théories vont émerger à la fin du XIXème siècle qui justifieront la mise à l’écart d’enfants en raison de leur prétendue inadaptation naturelle.

La première de ces théories est dite théorie de la dégénérescence héréditaire. Elle est développée à partir du Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine de Morel publié en 1857. C’est une théorie de la décadence, une forme de darwinisme social, qui explique l’échec scolaire. Elle lie échec et pauvreté dans cette idée qu’en se reproduisant, de générations en générations, les pauvres dégradent en eux-mêmes les qualités morales et intellectuelles innées de l’humanité et n’ont pas les capacités de réussir à l’école. Cette théorie implique aussi qu’il faut séparer le bon grain de l’ivraie, la bonne société des fruits pourris, de manière à endiguer la contagion. Les classes laborieuses sont des classes dangereuses. Il faut protéger la société des plus faibles qui la menacent. Si cette théorie est fortement critiquée dès les années 20, elle trouvera des échos dans les théories eugénistes et dans la théorie du handicap socio-culturel. Cette pratique séparatiste est également à lier aux séparations des filles et des garçons, des « indigènes » et des Français.

Les filles et le système scolaire français : une intégration longue et laborieuse

En 1882, Jules Ferry définit ainsi les missions de l’école sur l’éducation physique et l’éducation professionnelle : « L’école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer en quelque sorte les garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femme. » À la différence du travail manuel des garçons, basé sur l’acquisition de la dextérité, de la rapidité et préparant au dessin industriel, celui des filles a pour objectif : « (...) de leur faire acquérir les qualités sérieuses de la femme de ménage et de les mettre en garde contre les goûts frivoles ou dangereux ».

Même si les lois Duruy de 1867 et Camille Sée de 1880 imposent la création d’écoles primaires y compris pour les filles dans les communes de plus de cinq-cents habitants pour la première et la création d’un enseignement secondaire pour les jeunes filles, pour la deuxième, les programmes sont différents de ceux des garçons. On prépare les petites filles à devenir de bonnes ménagères avec des manuels de travaux d’aiguille, règles d’hygiène, morale et religion… avec une très légère notion de sciences, littérature et la culture générale afin de leur permettre d’éduquer ou d’accompagner les études de leurs enfants.

Le souci d’économies dans les écoles rurales autorise la mixité mais elle est proscrite lorsque les effectifs le permettent. L’enseignement des garçons et des filles, même dans les mêmes classes, est séparé. L’école de Jules Ferry exclut les filles, s’appuyant notamment sur des théories scientifiques expliquant l’infériorité intellectuelle de la femme ainsi que le risque de dispersion pour les garçons. La “scolarisation” des filles ne sera défendue par les républicains de l’époque que comme enjeu politique dans la lutte anti cléricale.

Après la période révolutionnaire, en 1808 Napoléon interdit aux femmes et aux filles l’accès aux lycées. Le baccalauréat ne sera ouvert aux filles qu’en 1924 et avec lui l’accès à l’enseignement supérieur… sauf que l’autorisation de l’époux sera obligatoire pour une femme souhaitant s’inscrire à l’université jusqu’en 1938.

La théorie suivante relève d’une dimension médicale. C’est à partir de ce moment-là que l’idée du soin se substitue ou se mêle à celle du pédagogique. Désiré Magloire de Bourneville est psychiatre, spécialiste de l’idiotie, l’idiotie étant le nom donné alors au handicap mental. Il propose, pour répondre à la question de l’échec scolaire, de mettre en place le traitement dit médico-psychologique, qui croise des apports médicaux et des apports pédagogiques. Son hypothèse postule l’éducabilité des enfants idiots. Il est le premier à proposer l’ouverture de classes spécialisées dans les écoles ordinaires.

Dans le même temps, Alfred Binet, bien connu pour être le père du test Binet Simon, ancêtre du test du QI qui naîtra quelques années plus tard aux Etats-Unis, développe une idée diamétralement opposée. Si De Bourneville répond aux questions que pose l’échec scolaire par le soin et le traitement, Binet y répond par le tri. Si les élèves n’ont pas les mêmes dispositions pour l’apprentissage, ils ne doivent pas être mélangés. Il faut donc élaborer un outil permettant de diagnostiquer les incapacités, de distinguer ceux que l’on nomme les arriéré•es, les débiles léger•es, les élèves anormales et anormaux. Cet instrument, c’est l’échelle métrique de l’intelligence.

À l’issue de cette première période, une idée maîtresse va donc marquer les esprits jusqu’à aujourd’hui. Que ce soit pour des raisons sociales, médicales ou d’intelligence, il y a des enfants qui n’ont pas leur place à l’école avec les autres, qui y sont inadaptés. Il faut séparer le normal de l’anormal.

On voit bien comment cette idée de l’inadaptation des élèves constitue un des principaux obstacles à la mise en œuvre d’une école vraiment inclusive. Si nous considérons que ce sont les élèves qui sont inadapté•es à l’école, ce n’est pas l’école qui est inadaptée à la diversité des élèves. Il n’y a donc aucune raison de la changer.

L’école de Jules Ferry : colonialiste et raciste

La Troisième République introduit en Algérie le “modèle” de l’école gratuite, obligatoire et laïque mais sépare bien les enfants indigènes des européen·nes. Des exceptions sont faites pour quelques fils de notables indigènes algériens.

Avant les lois Ferry (de 1881 et 1892), l’instruction des indigènes ne figure pas au programme colonial. Jules Ferry considère que l’école pour les indigènes est le “moyen le plus efficace pour asseoir la domination territoriale de la France et pénétrer les âmes conquises” sa phrase du 28 juillet 1885, “les races supérieures ont un droit sur les races inférieures”, en sera le cadre.

Les « écoles spéciales aux indigènes » seront animées par des moniteurs indigènes et des instituteurs indigènes et français. Les enseignant·es n’ont pas le même salaire ni la même formation selon si ils ou elles sont indigènes ou européen·nes : c’est le système d’enseignement colonial.

A travers cet extrait du Plan d’études et programmes de l’enseignement primaire des indigènes en Algérie publié en octobre 1890, les fondements de la pensée coloniale et raciste portés par Jules Ferry apparaissent sans équivoque.

Dans sa Note Préliminaire le recteur d’Alger Charles Jeanmaire explique :

“Il est certain que des instituteurs français pourraient les trouver un peu monotones, un peu naïves. Mais qu’on veuille bien remarquer qu’elles sont faites pour guider des maîtres indigènes, qui ne sont que de simples moniteurs, dont l’aptitude est aussi modeste, en général, que le titre, mais que nous sommes pourtant bien obligés d’employer, parce que seuls, ils consentent à aller enseigner les éléments de la langue française à leurs jeunes coreligionnaires,sur les points les plus reculés des douars ou des tribus, dans des endroits où jamais ne se résignerait à vivre un instituteur français, même avec un traitement élevé. Alger, le 15 octobre 1890. Le Recteur, C. JEANMAIRE"

Le rapporteur de la commission ayant élaborée le dit plan, Monsieur Lacabe écrit : “la Commission n’a pas oublié, dans la rédaction qu’elle a adoptée, que, d’une part, les programmes s’adressent à des élèves étrangers à la langue et aux idées françaises, et que, d’autre part, l’application en sera confiée presque toujours à des moniteurs indigènes. Ces deux considérations lui imposaient d’un côté des visées très modestes, afin de rester dans les limites de ce qui est réalisable, (...) Les maîtres y trouveront tout ce qu’on peut raisonnablement enseigner à des Arabes ou des Kabyles dans une première année d’études primaires, mais ils ne devront pas chercher à dépasser le cadre qui leur est tracé.

(...) La France confie aux moniteurs indigènes une mission noble entre toutes : celle d’élever leurs frères, de les initier à la plus belle et à la plus riche langue du monde. Elle les charge d’ouvrir leur intelligence à ces merveilleuses inventions qui font notre puissance, leur cœur aux sentiments de bonté, de générosité qui ont toujours animé le peuple français. Elle les fait participer enfin à l’oeuvre de régénération qu’elle a entreprise en Algérie. (...) Faire pénétrer auprès de leurs coreligionnaires les lumières et les bienfaits de la civilisation : n’est-ce pas là une tâche digne de tenter leur orgueil? (...) Daignez agréer, Monsieur le Recteur, l’hommage de mon dévouement très respectueux. Le Rapporteur, LACABE".

Le développement de l’enseignement spécialisé

Entre 1905 et 1909, la commission Bourgeois, en application de la loi de 1882 sur l’instruction primaire obligatoire, travaille sur la question de la scolarisation des enfants dits « arriérés ». Le travail de cette commission est à l’origine de la loi de 1909 sur les classes et écoles de perfectionnement pour les enfants arriérés.

Pour illustrer ce mouvement, Alexandre Ployé cite Alfred Binet qui, dans son ouvrage Les idées modernes sur les enfants publié en 1909, écrit :

« Rien n’est plus intéressant que de connaître la psychologie de ces cancres ; il faut les examiner l’un après l’autre, savoir pour quelle raison ils occupent ce rang inférieur, si c’est par défaut d’intelligence ou de caractère, et si leur état peut être amendé. C’est une question qui a une grande importance sociale ; et on doit se préoccuper constamment de diminuer le nombre de ces déchets, afin qu’ils ne deviennent pas définitifs. »

Deux idées principales sont à retenir :

1- les enfants en échec sont des déchets pour la société et il convient de s’en protéger comme on se protège d’une maladie ;

2- il y a peut-être une possibilité d’amender cet état de fait.

De l’entrelacement de ces deux idées naissent les classes de perfectionnement, des classes séparées pour parfaire des enfants imparfaits. Des pédagogies spéciales, des méthodes dédiées – en extérieur, par le travail manuel... - permettront de réparer ces enfants, de rattraper peut-être leur « retard mental », de compenser le retard de développement.

Pour ces enfants qui sortent de la norme scolaire, le système éducatif se divise alors en deux voies et ce pour tout le XXème siècle : la voie spécialisée dans l’école (classes de perfectionnement, section d’enseignement spéciales, CLIS, SEGPA, ...) pour les enfants « débiles » et « caractériels » et les sections spéciales en dehors de l’école, au sein des hôpitaux psychiatriques ou des établissements médico-pédagogiques pour ceux que le ministère appelle alors les « malades mentaux et les arriérés profonds ».

Rappel de quelques repères du XXème siècle :

1909 : création des classes de perfectionnement. C’est une forme de progrès car les enfants sont à l’école, mais encore exclu·es au sein même de l’école. Ce dispositif perdure jusque dans les années 1990. On parle alors de réadaptation, de réparation d’un point de vue éducatif et pédagogique. Le maître mot est la spécialisation concernant la prise en charge des personnes en situation de handicap.

Après la 2nde guerre mondiale : création d’institutions spécialisées (IME, IMP…) en lien avec la création de la Sécurité Sociale.

1963 : création du CAEI (certificat d’aptitude à l’enfance inadaptée).

A partir des années 70, la logique de prise en charge du handicap est celle de l’intégration (champ du handicap) et de l’adaptation (champ de la grande difficulté scolaire).

1970 : création des GAPP (groupe d’aides psycho-pédagogique), dans un courant d’adaptation et de prévention.

1975 : on parle de handicap à l’école. Première loi en faveur des personnes handicapées pour qu’elles soient « intégrées » à la société. On y inscrit l’obligation d’éducation. On crée donc des postes d’enseignants dans les établissements spécialisés.

1991 : création des CLIS et SEGPA, UPI (pour les lycées).

Il apparaît clairement que cette structure est solide comme sont solides nos représentations de ce que doit être un élève et de ce que doivent être nos métiers. Ces représentations constituent de véritables obstacles à la mise en œuvre d’une école réellement inclusive.

Le défi d’une école vraiment inclusive

En France, une série de lois est promulguée à partir de 2005 qui entend transformer les regards portés sur le handicap dans la société et dans l’école et changer les structures et les pratiques.

- La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi est considérée comme fondatrice en ce qu’elle intègre au droit commun des spécificités pour les personnes handicapées, comme l’obligation de scolarisation. Il y a une logique de compensation du handicap.

- Arrêté du 2 avril 2009 concernant la création des unités d’enseignements dans les établissements médico-sociaux.

- La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République : la loi sur la Refondation de l’école consacre pour la première fois le principe d’inclusion scolaire.

- la circulaire du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis).

- La loi du 26 juillet 2019, pour une école de la confiance : affirmation d’une école inclusive. Cette loi crée un service public de l’École inclusive qui vise à replacer la proximité et la réactivité au cœur de l’organisation de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, ainsi qu’à simplifier les démarches des familles et personnaliser les parcours des élèves.

Il faut également envisager ce mouvement vers une école et une société inclusives dans un cadre européen et international, depuis la Déclaration de Salamanque de 1994, et au travers de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 de l’organisation des Nations Unies.

C’est désormais à l’école de s’adapter à la diversité, de faire place à « l‘infinité de singularités qui constitue l’humanité » pour reprendre l’expression de Charles Gardou. L’école doit être à tous et toutes et pour tous et toutes . La centration sur le handicap s’est déplacée vers la prise en compte des élèves dits « à besoins éducatifs particuliers », c’est à dire que l’attention s’est élargie à un public d’élèves présentant un écart à la norme scolaire : élèves en difficulté, avec des troubles « dys », HPI… Concernant les classes hier encore spécialisées au sein des écoles, le changement de paradigme est déclaré : la classe de référence constitue désormais le système principal de scolarisation et les dispositifs doivent désormais s’envisager comme des soutiens à cette scolarisation.

Cependant, il ne suffit pas de décréter l’école inclusive pour qu’elle soit pleinement mise en œuvre.

En effet :

- Malgré l’invocation d’une école inclusive par les gouvernant•es, cette tripartition classe ordinaire – classes spécialisées – établissements médico-éducatifs, demeure.

- La France essaie de maintenir jusqu’ici l’existence des IME et des ITEP ; c’est une spécificité française que même la loi de 2005 n’aura pas réussi à gommer. Pour rappel, en 2018, on comptait 2168 établissements médico-sociaux et 1740 SESSAD (source DREES). D’après le MEN, en 2018-2019, plus de 80000 élèves sont scolarisé•es en EMS ou hôpitaux, sur une population accueillie d’enfants et de jeunes s’élevant à environ 105000.

- Le recours à la médecine pour trier et orienter les élèves demeure puissant et très peu remis en question ;

- L’inclusion dans les établissements scolaires d’un élève en situation de handicap est encore trop souvent soumise à la présence d’un•e accompagnant•e dont on connaît la précarité du statut qui demeure depuis bientôt 20 ans !

- Beaucoup (plusieurs milliers mais aucun chiffre officiel précis) de jeunes restent aujourd’hui non scolarisé·es et/ou n’ont pas d’accès à l’école. Certain·es sont à la maison, soit par absence de solution, soit par soumission à la logique de “tri” qui s’opère désormais à l’entrée des établissements spécialisés du fait du manque de moyens et de places

- Nous observons depuis plus de 15 ans des publications de textes officiels (circulaires, arrêtés, lois…) de plus en plus marqués d’une volonté inclusive forte, à l’école comme dans la société en général. Mais dans le même temps, nous constatons une école figée dans une organisation systémique qui continue d’exclure, de stigmatiser, de trier les élèves : les programmes, les constitutions de classe, les effectifs, les manques de formation des enseignant·es, les évaluations des élèves (diplômantes ou non), les logiques d’orientations subies, les manques de moyens… Les injonctions paradoxales persistent malgré les avancées notables en termes de droits pour les élèves et leurs familles.

Pour opérer le tournant vraiment inclusif, une transformation des représentations et un changement des pratiques sont nécessaires. Ces changements ne peuvent cependant pas reposer sur la seule bonne volonté de ceux et celles qui travaillent à l’école. Nous avons besoin de moyens et de formation. En ne développant qu’un discours injonctif, la hiérarchie provoque des réactions de rejet d’une partie de nos collègues qui retrouve dans la longue histoire séparatiste de l’école et du handicap en France un sentiment de sécurité.

Nous sommes un syndicat de transformation sociale, nous nous opposons à toutes les formes de discriminations et de ségrégations, nous nous battrons aux côtés des collectifs antivalidistes et des travailleurs et travailleuses de l’éducation, du médico social pour qu’une école vraiment inclusive voit le jour, une école débarrassée de ses préjugés normatifs, une école émancipatrice pour tous et toutes.

Sommaire

Dossier - Histoire d’une école pas vraiment inclusive

La problématique de la Troisième République

Les filles et le système scolaire français : une intégration longue et laborieuse

L’école de Jules Ferry : colonialiste et raciste

Le développement de l’enseignement spécialisé

Le défi d’une école vraiment inclusive

Depuis la loi de 2005 : quel changement ?

Dossier - Quelles revendications pour les personnes handicapées à l’école ?

Interview de militant-e-s du CLHEE

Retour sur la mobilisation pour l’école inclusive dans le 44

Une école inclusive, qui pourrait être contre ?

AESH : un accompagnement très précaire

Étudiant·es et personnels en situation de handicap dans l’ESR

Dossier - Les personnels handicapés : droits et conditions de travail

Droits des personnels en situation de handicap à l’Éducation nationale

Conditions de travail des personnels en situation de handicap

Dossier : Précarité et handicap : de l’école au monde du travail

Précarité et exploitation au travail

L’école, antichambre de l’exploitation ?

En Italie, «inclusion» signifie économie, précarité et privatisation

Entretien avec le collectif handi-féministe des Dévalideuses

Dossier - Les dispositifs d’inclusion scolaire

Boite à outil

Nos revendications