Pour lire la brochure en entier :

Les dispositifs d’inclusion pour les élèves allophones et pour les élèves peu ou pas scolarisés auparavant

Besoins particuliers et injonctions contradictoires

Si on examine les modalités de scolarisation mises en place pour deux catégories d’élèves dit·es à besoins particuliers, les élèves en situation de handicap et les élèves allophones, on observe une convergence dans l’organisation scolaire. En effet, on est passé pour les premier•ères de la CLIS à l’ULIS et pour les second·es de la CLIN (dans le primaire) de la CLA (dans le secondaire) à l’UPE2A. Ce passage de la dénomination de classe à celle d’unité formalise le fait que les deux dispositifs sont censés faciliter la scolarisation en classe ordinaire, cette scolarisation s’organisant en interne dans chaque établissement. Par contre, alors que les élèves orienté•es en ULIS le sont souvent pour un temps long et en tout cas non limité, les élèves qui bénéficient d’un enseignement-apprentissage spécifique en UPE2A disposent d’un temps institutionnellement limité avant une inclusion dite totale : 1 an et exceptionnellement 2 ans, notamment pour les élèves non ou peu scolarisé•es antérieurement. Cette limitation de temps accordé à un•e élève allophone pour apprendre une langue permettant de suivre des cours dans cette langue est donc un premier paradoxe dans la logique de l’école inclusive et du concept de besoin particulier. En effet, plusieurs recherches montrent un décalage de parfois plusieurs années qui existe entre le rythme acquisitionnel d’une langue à des fins de scolarisation et le rythme imposé par l’institution scolaire. Ainsi, à l’issue d’une année passée en UPE2A, très peu d’élèves parviennent à acquérir un niveau B1, niveau permettant de pouvoir suivre des cours complexes sans trop de difficultés. Si à l’école primaire, et notamment au cycle 2, cela ne pose pas trop de difficultés, dans l’enseignement secondaire cet impératif impacte négativement les possibilités de poursuite d’études des élèves allophones arrivant•es.

Cette limitation de temps est justifiée au niveau ministériel et par les responsables académiques par la nécessité de ne pas condamner les élèves allophones arrivant•es à des dispositifs d’exclusion et à la ségrégation dans un établissement scolaire. Dans une perspective inclusive nous ne pouvons que souscrire à une telle volonté. Mais force est de constater que si elle ne s’accompagne pas de mesures volontaristes, les avantages de cette mesure sont avant tout comptables puisque cela permet d’économiser des postes d’enseignant•es en UPE2A et de récupérer des heures dans les DHG.

Les responsables académiques ont beau se donner bonne conscience en indiquant qu’au delà du temps accordé en UPE2A les élèves doivent continuer à faire l’objet d’une attention et d’un suivi particuliers, cela ne leur permet que de sauver leur face tout en faisant porter la responsabilité d’un tel suivi sur le dos des personnels.

Car dans les faits quels moyens sont donnés pour ce suivi ? Quels temps de concertation prévus institutionnellement? Quelles formations ? Pour les élèves allophones arrivant-es, au-delà du temps imparti en UPE2A, quel cadre autre que celui de la débrouille et du bon vouloir des personnels d’éducation ?

La prise en compte des besoins spécifiques des élèves allophones arrivant•es, dans leur diversité et leur complexité, ne peut se faire sans moyens supplémentaires et plus particulièrement sans temps de réflexion et de travail commun dans l’établissement. Ce temps ne doit pas être un travail supplémentaire, ce doit être du temps dégagé sur les heures de service.

De même, laisser croire qu’on prend en compte les besoins éducatifs particuliers des élèves en imposant à tou·tes le même rythme n’est rien d’autre qu’une arnaque qui impose aux personnels que nous sommes la logique du travailler plus sans aucune compensation.

Le concept de besoins éducatifs particuliers, au-delà des contradictions du système, reste de toute façon un objet à interroger. Si l’adjectif éducatif a été ajouté c’est sans doute car dans la société capitaliste, il faut cloisonner les choses. Une approche holistique considérant tous les besoins de l’enfant risquerait de poser problème dans une société où on tolère que ces dernier·ères vivent dans des logements insalubres ou dorment dehors, soient ballotté·es d’hôtels en hôtels, enfermé·es en centre de rétention ou en prison. Pour que les contradictions entre les grandes déclarations de principe sur les droits de l’enfant et sur l’inclusion soient trop directement visibles, chacun·e s’enferme donc dans son pré carré et renvoie la balle à un autre service, un autre ministère. Un·e élève arrivé•e épuisé·e car un changement d’hébergement l’oblige à faire 1h30 de trajet ? Ce n’est pas du ressort de l’Éducation nationale et d’ailleurs si l’équipe pédagogique s’en mêle on ne tardera pas à lui rappeler, qu’il faut garder de la distance, ne pas trop s’investir, se protéger, … que ce n’est pas son boulot, toutes ces choses que celleux qui se sont engagé·es pour que leurs élèves aient des conditions de vie dignes se sont sans doute entendu dire un jour...

Ceci dit, même si on s’en tient à l’adjectif éducatif, le compte n’y est pas, et ce pour tous-tes les élèves dit·es à besoins particuliers. Dans des établissements où on manque de psychologues, de médecins, d’infirmier·ères, d’orthophonistes, de travailleur·euses du travail social, d’éducateur·trices spécialisé·es, de formation continue et de temps d’échanges institutionnalisés et de matériels ou aménagements architecturaux spécifiques, il est illusoire de penser que les besoins éducatifs des élèves sont réellement pris en compte de manière inclusive. De la même manière qu’il est illusoire de penser qu’une logique capitaliste, même celle qui se proclame aujourd’hui responsable, laissera autre chose que des miettes à celleux dont les besoins spéciaux nécessiteront des investissements économiques et sociaux conséquents pour parvenir à l’équité.

Les élèves non scolarisé•es ou peu scolarisé•es antérieurement, des exclu•es de l’école inclusive ?

De 1970 à aujourd’hui, les termes utilisés pour désigner les élèves qui arrivent en France en cours de scolarité ont considérablement évolué. Désigné·es tout d’abord comme « enfants étrangers » (circulaire de 1970), ils et elles deviennent des « enfants étrangers non francophones » (circulaire de 1973) pour finir en 1978 par être étiqueté·es « enfants immigrés ». En 2002, on parle d’ « élève nouvellement arrivé en France sans maîtrise de la langue française ou des apprentissages », désignation souvent réduite à son acronyme, ENAF, puis, depuis 2012 d’ « élève allophone nouvellement arrivé » ou EANA.

Cette désignation est toujours officiellement d’actualité mais depuis 2016 la direction de l’évaluation, de la prospective et des performances pour le ministère de l’Éducation Nationale a adopté pour les EANA une nouvelle définition : « Élève ayant des besoins éducatifs particuliers dans le domaine de l’apprentissage du français langue seconde ».

Cette catégorisation, si elle se situe dans le champ sémantique de l’inclusion, exclut de fait la question des élèves peu ou non scolarisé•es antérieurement dont les besoins ne sont pas seulement langagiers. Cette invisibilisation concerne des élèves qui arrivent avec leur famille de pays dans lesquels l’accès à l’école est difficile voire impossible mais aussi des enfants que la plupart des responsables politiques au gouvernement comme dans les collectivités locales aimeraient effacer du paysage : les mineur·es non accompagné·es, qui ont souvent été peu scolarisé·es, et les enfants qui vivent sur des campements ou dans des squats, à savoir les enfants rroms et les enfants de personnes dites migrantes.

Pour elles et eux, on peut sans hésitation parler d’exclusion du droit à l’éducation et de maltraitance institutionnelle tant leur scolarisation relève d’un parcours d’obstacle. La première exclusion se fait souvent dès l’inscription, municipalités comme rectorats demandant fréquemment des papiers difficiles à fournir ou remettant en cause certains des documents qui leur sont présentés, notamment ceux concernant l’hébergement quand il y en a un.

Que des mineur·es non accompagné·es ou des enfants dont les familles sont sans domiciles fixes puissent intégrer un établissement scolaire fait donc partie des luttes qui, menées notamment par le réseau éducation sans frontière (RESF), réseau dans lequel SUD éducation est fortement impliqué depuis toujours, doivent s’amplifier.

Au-delà des maltraitances infligées aux mineur·es isolé·es et aux enfants sans domiciles, les enfants et adolescent·es qui arrivent en France en ayant été peu scolarisé•es sont aussi celles et ceux pour lesquel·les une inclusion effective dans des classes dites ordinaires pose le plus difficulté, leurs compétences étant souvent éloignées des attendus correspondant à leur classe d’âge.

Pour ces élèves, un dispositif spécifique dit UPE2A NSA est mis en place dans le secondaire et est prévue la possibilité de rester plus longtemps en UPE2A. Même si dans les textes il est préconisé que ces élèves soient inclus dans des classes ordinaires, dans les faits leur scolarité peut être qualifiée de ségrégative, cette ségrégation s’élevant proportionnellement avec l’âge d’arrivée. Ainsi, en 2019, selon l’enquête de la DEPP, 15% des lycéen·nes allophones étaient scolarisé·es dans une classe spécifique pour allophones sans module de rattachement à un niveau scolaire, ce qui signifie donc sans inclusion. De manière générale, les dispositifs NSA dans le secondaire sont dans une sorte de vide institutionnel qui favorise selon les académies et établissements une mise à l’écart à la fois dans l’espace et le fonctionnement. Ils sont révélateurs du fait que placer un dispositif dans un lieu n’implique pas automatiquement la fin des mécanismes d’exclusions à l’égard des personnes pour lesquelles ce dispositif a été mis en place.

Les élèves non ou peu scolarisé·es antérieurement constituaient seulement 20% des EANA selon l’enquête DEPP 2019. Une minorité dans la minorité donc, ce qui favorise d’autant plus le fait qu’iels soient invisibilisé·es voire abandonné·es. De plus, les situations d’extrême précarité qui sont souvent les leurs, l’éparpillement géographique, le fait qu’iels n’aient pas forcément de langues communes pour communiquer et leur situation d’illettrisme font qu’il est difficile pour elleux comme pour leurs parents de se constituer en groupes agissant politiquement pour la reconnaissance de leurs droits.

Il est donc important que les luttes pour une école inclusive prennent en compte leur existence et combattent radicalement les processus d’exclusion multiples dont ces enfants et adolescent·es font l’objet.

L’école et les discriminations linguistiques

L’histoire officielle des aménagements permettant de faciliter la scolarisation des élèves qui arrivent en France et/ou ne parlent pas français est relativement récente. Elle débute en 1970 avec une circulaire qui en instaurant des classes expérimentales d’initiation pour enfants étrangers (CLIN) institutionnalise un système mis en œuvre dès 1965 à Aubervilliers.

Avant cela, les élèves qui ne parlaient pas français étaient scolarisé·es dans des classes dites ordinaires mais souvent avec des élèves beaucoup plus jeunes (entrée plus tardive au CP, plus de redoublements). Il n’était pas rare que des élèves arrivant de l’étranger soient maintenu·es jusqu’à 13 ou 14 ans dans le primaire. Au collège, ces élèves étaient aussi plus souvent orienté·es par défaut dans des filières spécifiques pour accueillir des élèves en difficulté scolaire (SES, CPPN, CPA). Cette situation perdure encore aujourd’hui si on considère par exemple la surreprésentation des élèves issu·es d’UPE2A dans les classes SEGPA au collège et le fait que 61% des élèves allophones scolarisé·es en collège ont un retard d’au moins un an ou bien encore que 54% de ces élèves scolarisé·es au lycée le sont dans des filières professionnelles et notamment en CAP.

Dans un pays comme la France où le monolinguisme est depuis des siècles la norme institutionnelle et où la langue française est un instrument politique, parler une langue n’est non seulement guère valorisé, c’est aussi si cette langue est socialement et culturellement minorée, frappé de représentations négatives. Des théories telles que celles du handicap linguistique, associée à celle d’un bilinguisme qui serait additif versus un bilinguisme soustractif, ont donc trouvé un terrain favorable. Si ces théories ont rapidement été invalidées, la part des enfants ayant des parents non francophones était tout de même en 2006 l’un des critères retenus pour le classement en RAR (réseau ambition réussite). Actuellement, dans les représentations collectives de certain·es enseignant·es, le fait que des enfants parlent une autre langue que le français à la maison reste considéré comme une difficulté. Le fait d’avoir troqué officiellement la désignation « non francophone » contre celle d’« allophone », qui témoigne de la volonté de mettre en avant des compétences en langue étrangère non plus comme un problème mais comme une ressource éventuelle, n’y change rien.

Une autre constante : les discriminations faites aux familles qui maîtrisent d’autres langues que le Français dans la communication scolaire. Pas étonnant que dans un pays où la maîtrise du Français est une condition à remplir pour pouvoir vivre en France, les questions de discrimination linguistiques et de droits linguistiques soit quasi absente du paysage politique.

Mis à part des efforts qui reposent sur des initiatives individuelles ou très localisées, rien n’est fait par exemple pour que des documents écrits soient traduits dans une langue comprise par les parents, ce qui constitue une difficulté et génère de l’exclusion pour des familles.

L’emploi exclusif du Français dans la plupart des situations institutionnelles, administratives et éducatives ne semble même pas remis en question dans le processus de réflexion sur la société inclusive et donc dans l’École inclusive. Dans cette perspective, l’usage de documents traduits en plusieurs langues ainsi que des budgets spécifiques pour avoir recours à des interprètes doit faire partie de nos revendications.

Les élèves allophones en situation de handicap ou gravement malades : quand un besoin particulier en éclipse un autre.

Parmi les élèves qui arrivent en France, un certain nombre sont porteur·euses de handicap. Logiquement, ce nombre varie proportionnellement aux arrivées. Parallèlement à cela, des familles viennent en France précisément à cause d’un handicap qui touche leur enfant et qui ne peut être correctement pris en charge dans le pays d’origine ou pour faire soigner une maladie pour laquelle un traitement n’y est pas accessible. Même si nous n’avons pas de chiffres officiels à donner, cela est particulièrement visible dans les métropoles où il y a des structures hospitalières spécialisées pour les enfants.

En UPE2A, nous constatons donc régulièrement que des enfants ont besoin de soins ou ont des besoins éducatifs particuliers qui relèvent de situations de handicap et pas seulement de la non maîtrise du français. Lorsque ce besoin est à l’origine de la migration, les familles sont alors dans une démarche de soins. Cette démarche est certes suspendue aux contingences administratives qui font que des personnes sans titre de séjour régulier ont des difficultés à se faire soigner correctement ou à faire soigner leurs enfants mais la question du diagnostic ne se pose pas. Les écoles et établissements font alors avec le handicap ou la maladie (souvent grave) de l’élève accueilli·e, son éventuel manque de prise en charge et les difficultés administratives qui vont avec toute demande de titre de séjour pour soin. Ces situations sont souvent révoltantes et permettent de constater à quel point les personnes étrangères, particulièrement quand elles ne sont pas riches et viennent de pays extra européens, font l’objet de mécanismes d’exclusion qui peuvent mettre leur vie ou celle de leurs enfants en jeu.

Dans d’autres cas, il n’a pas été question de handicap au moment de la scolarisation de l’élève. Soit parce que ce handicap ne s’est pas révélé, soit parce que la famille préfère le taire, notamment par peur d’être rejetée. Commence alors un processus de signalement et de diagnostic qui pour un·e élève allophone arrivant·e peut être long. En effet, le fait qu’un enfant ne parle pas ou peu le français est parfois mis en avant pour différer certains tests diagnostiques, notamment en ce qui concerne la dyslexie ou la dysphasie mais aussi en cas de troubles de l’apprentissage en général. Souvent le manque de moyens humains et notamment de médecins, d’orthophonistes et psychologues scolaires, en est la cause ainsi que le manque de formation et donc de compétences en clinique transculturelle de ces dernier·ères.

Il peut aussi y avoir des obstacles relevant du racisme (par exemple, enseignante en UPE2A, une médecin scolaire à qui je signalais un éventuel problème de vue pour un enfant m’a répondu qu’il ne servait à rien de tester la vue d’un élève rrom car de toute façon les rroms ne veulent jamais porter de lunettes!). Dans tous les cas, les élèves allophones semblent parfois appartenir à un régime d’exception où la recherche d’un trouble, première étape pour entamer de longues démarches de prise en charge, ne pourrait être initiée qu’après avoir résolu la question de la langue.

Il y a besoin, on le sait mais il ne faut cesser de le répéter, de plus de médecins et psychologues scolaires. Des postes d’orthophonistes doivent être créés au sein de l’Éducation nationale. Une offre de formation en clinique transculturelle et/ou en ethnopsychologie doit aussi être proposée à ces personnels. Il y a également besoin d’investir dans du matériel adapté. Par exemple, il existe un outil mis au point par une équipe du centre du langage de l’hôpital Avicennes pour détecter des troubles du langage dans la langue première. Cet outil, ELAL qui coûte environ 300 euros et nécessite lorsqu’il est utilisé, un recours à un·e interprète formé·e n’est de fait pas accessible et même très peu connu alors qu’il pourrait être mis à disposition dans les CASNAV.

À Paris, la question des élèves allophones arrivant porteur-euses d’un handicap ou souffrant d’une maladie invalidante est prégnante. Elle est régulièrement soulevée ces dernières années, notamment localement, mais aussi lors de rencontres qui ont lieu entre le DASEN du CASNAV et une intersyndicale composée par SUD, la CGT et la FSU ainsi que par la FCPE et RESF. Si elle continue à faire l’objet d’un vilain ping pong dans lequel les différents services se renvoient la balle comprenant à la fois le CASNAV, le service de l’école inclusive, l’ARS et les services sociaux, cette question, à force de volontarisme,ne peut plus être mise sous le tapis.

Toujours dans l’académie de Paris, en 2016, a même été créée une structure expérimentale UPE2A-ULIS dans un établissement du secondaire. Une chercheuse et un chercheur, Lucie Cadet et Martial Meziani ont mené une étude pour analyser ce dispositif (références à : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03557461/document).

Si la création de ce dispositif part d’un réel besoin et si son caractère expérimental laisse espérer des évolutions favorables, ce double dispositif semble aboutir à un espace qui fonctionnerait de façon fermée, l’enseignante de français et les AESH y travaillant évoquant même une forme d’exclusion de l’intérieur. Selon les auteur-es de la recherche, les élèves du dispositif UPE2A-ULIS sont dans “une situation particulière. Ni tout à fait inséré•es à l’école, ils et elles ne sont pas non plus exclus•e de celle-ci. De même, ils ne sont pas tout à fait des élèves allophones comme les autres, puisqu’ils sont volontairement mis à l’écart des dispositifs réglementaires. Enfin, ils ne sont pas toujours reconnus par la MDPH, les parents étant eux-mêmes en situation irrégulière. Ainsi, ils sont reconnus par le système scolaire, tout en étant exclus des droits sociaux, puisque leurs parents n’ont pas de numéro de sécurité sociale.”

Concernant les élèves allophones arrivant·es en situation de handicap ou atteint·es par une maladie grave ou invalidante et qui n’ont pas les moyens d’être soigné·es dans leur pays d’origine, la question administrative et sociale est souvent prégnante. Elle est même déterminante, continuité des soins et continuité de la scolarité passant trop souvent derrière des considérations administratives qui laissent les dossiers de reconnaissance de handicap et d’ouverture de droits sociaux en attente. Il y a aussi la question de l’hébergement. À Paris, des enfants malades ou handicapé·es inclu·es dans un établissement scolaire et entré·es dans un processus de soin dans des hôpitaux sont régulièrement déplacé-es par les services sociaux ou par la Préfecture et doivent régulièrement recommencer et réorganiser leur vie malgré leur handicap. Pour ces enfants-là, les communicant-es de l’École inclusive quand iels sont interpellé·es, répondent que ce n’est pas de leur ressort…. comme si leur conception de l’inclusion s’inclinait devant la logique des guichets des préfectures et les politiques racistes du ministère de l’Intérieur.

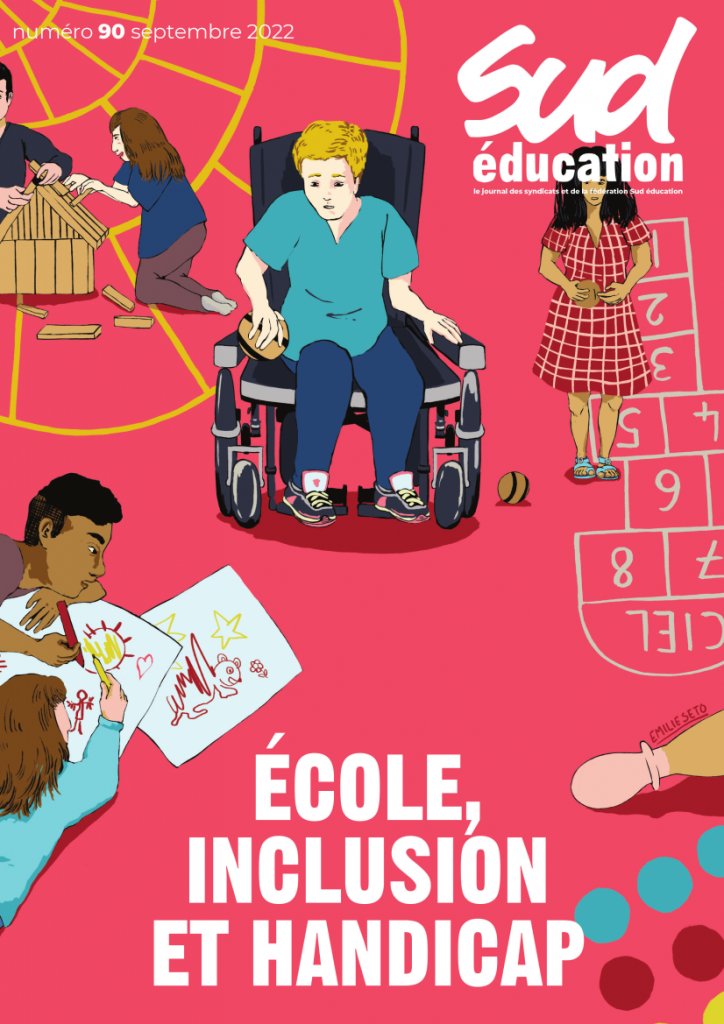

Sommaire

Dossier - Histoire d’une école pas vraiment inclusive

La problématique de la Troisième République

Les filles et le système scolaire français : une intégration longue et laborieuse

L’école de Jules Ferry : colonialiste et raciste

Le développement de l’enseignement spécialisé

Le défi d’une école vraiment inclusive

Depuis la loi de 2005 : quel changement ?

Dossier - Quelles revendications pour les personnes handicapées à l’école ?

Interview de militant-e-s du CLHEE

Retour sur la mobilisation pour l’école inclusive dans le 44

Une école inclusive, qui pourrait être contre ?

AESH : un accompagnement très précaire

Étudiant·es et personnels en situation de handicap dans l’ESR

Dossier - Les personnels handicapés : droits et conditions de travail

Droits des personnels en situation de handicap à l’Éducation nationale

Conditions de travail des personnels en situation de handicap

Dossier : Précarité et handicap : de l’école au monde du travail

Précarité et exploitation au travail

L’école, antichambre de l’exploitation ?

En Italie, «inclusion» signifie économie, précarité et privatisation

Entretien avec le collectif handi-féministe des Dévalideuses

Dossier - Les dispositifs d’inclusion scolaire

Boite à outil

Nos revendications